2017.06.09

梅雨 体調不良

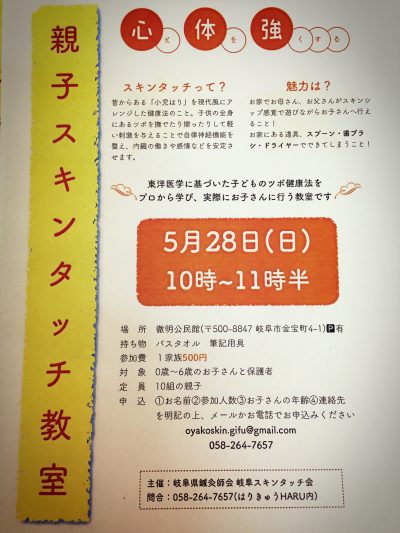

こんにちは。 今日はいい天気ですが、7日に東海地方も梅雨入りしたとみられると発表がありました。 昔みたいに何日も降り続くということはありませんが、天気が崩れることが多くなる時期となりました。 ジメジメ・ムシムシで体調を悪くしやすい時期ですので、しっかりと体調管理していきましょう。 さて梅雨に体調が悪くなるのは、自律神経が乱れやすいからとされています。 ではなぜ梅雨に自律神経が乱れやすくなるのか? その答えは「湿邪」にあります。 湿邪は、六淫の邪気に含まれるものです。 六淫とは風・熱・湿・燥・寒・火の6つで、外邪にあたり、自然界の気候変動で人体に外部から発病させる原因のことを言います。 6つの気が過剰になったり、不足することで体の適応力・抵抗力が衰えて病気になると考えられていました。 梅雨時期は、雨が多くジメジメすることが多いです。 当然湿度も高くなります。 その為、湿邪により体調を崩してしまうことになります。 湿邪は脾と親和性が強く、食欲不振になりやすいほか、体の重だるさや疲労倦怠感を感じるようになります。 湿の持つ性質が関係しており、粘滞(ネンタイ)・重濁(ジュウダク)が湿の性質になります。 粘滞とは、粘っこくしつこいと言うことで、重濁は、体が重だるくなり疲れやすくなると言うことです。 また同じ症状が長引くことも粘滞の性質が関わっており、湿邪によるものは、治りにくいとされており、一か所に固定される特徴を持っています。 梅雨が明け湿度が下がれば、体調も回復していくと思われますが、体調がよくないところに炎天下が来ればますます体調は良くならないかもしれません。 梅雨時期から湿邪に負けないようにしておくことで、夏をしっかりと過ごすことにつながりますので、今の内から体調管理をしていきましょう。 湿邪に対しておすすめなのが、お茶やコーヒーです。 水分をとることは余計に湿を高めてしまうと思われるかもしれませんが、利尿作用のあるものを摂取することで、体内の余分な水分を排泄してくれます。 ましてや手軽に行うことができますので、おすすめです。 多くとりすぎてしまうことには注意してください。 ツボでおすすめなのが太白(タイハク)です。 足の親指の付け根、指の骨と甲の骨との関節の後で内側に位置しています。 消化器の働きを助け、水分代謝をよくしてくれるツボです。 水分代謝が高まれば体内の湿邪を取り除くことができますし、消化器の働きが良くなれば栄養の吸収も高まります。 朝晩に太白を押していただくことで、湿邪が活発になっても影響をにくくなると考えています。 梅雨の始まりですが、嫌な季節を気持ちよく乗り切っていきましょう。